猛暑だけれど、実は冷えている!? 漢方医・船戸先生が教える“夏冷え”の落とし穴と解消法

SUMMARY

- ・夏は汗をかいて熱を発散させる季節。なのに冷やしすぎている!?

- ・“冷え”は大きく分けて3タイプ。ポイントは「気・血・水」

- ・スパイスと季節の食べ物で、食養生を心がける

- ・まとめ

梅雨明けが早かった今年の夏は、暑い日が例年より長く続き、猛暑日も多いようです。皆さま、夏バテはしていないでしょうか?

この時期、夏バテ以外にも健康面で気をつけたいことがあります。

それが“冷え”です。

こんなに暑いのに冷えるなんて…?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

夏の冷えはなかなか自覚しづらい上に、現代のライフスタイルでは冷えを悪化させるそう。今回は、陥りがちな“夏冷え”について漢方医の船戸博子先生にお話を伺いました。

皆さまも当てはまるところがないか、今一度、チェックしてみてください。

夏は汗をかいて熱を発散させる季節。なのに冷やしすぎている!?

「漢方では、夏は“陽の気”が天から降り注ぎ、また地からも“陽の気”が立ち上る季節です。

春先に咲いた花に実がなるように、万物が最も成長する時期です。新陳代謝も盛んになり、子供はより大きく成長します。

大人はすでに成長が止まっているので、新陳代謝が高まることで身体の中に熱がこもりがちになります。

ですから、そのこもった熱を発散するために汗をかいて調整するようになっています」と船戸先生。

日本の夏は湿度が高く、また年々気温が上昇しています。

昔は動いて汗をかきながらも木陰などで涼をとったり、夕涼みという言葉があったように夕方の涼しい風にあたるなどしていましたが、今はクーラーの効いた部屋にいることがほとんどではないでしょうか。

冷たい飲み物・食べ物で体を内側から冷やすことも少なくはありません。

「昔は四季折々に合ったライフスタイルで、その季節にできた自然の恵みをいただくことで私たちは健康を維持してきました。

ですが、ストレスの多い現代社会では、それがなかなか実践しにくい状況となり、簡単に体を冷やすことのできるクーラーや、冷たい飲み物・食べ物などに頼ってしまい、本来、人として持っている体温調節の力が弱まり、知らず知らずのうちに体を冷やしてしまうのです」

“冷え”は大きく分けて3タイプ。ポイントは「気・血・水」

「漢方では、病気には至らないものの健康な状態から離れつつある状態を“未病”と呼びます。

“冷え”はまさに“未病”の症状のひとつで、これからおきてくる大きな病気の前の段階。

そして“冷え”は、万病の元につながるのです」

気(エネルギー)、血(栄養)、水(体液)が、滞りなくまわっていることが、漢方での健康の条件。

しかし、気(エネルギー)が不足すると血(栄養)をうまく巡らせることができなくなります。すると、血流も滞り“瘀血”の状態になります。また、気(エネルギー)の不足により、水(体液)の巡りも悪くなり、水はけの悪い体“水滞”の状態になってしまいます。

“冷え”のある体は、この『気・血・水』のバランスがくずれている状態といえます。そしてその“冷え”のタイプは大きくわけて3タイプあります。

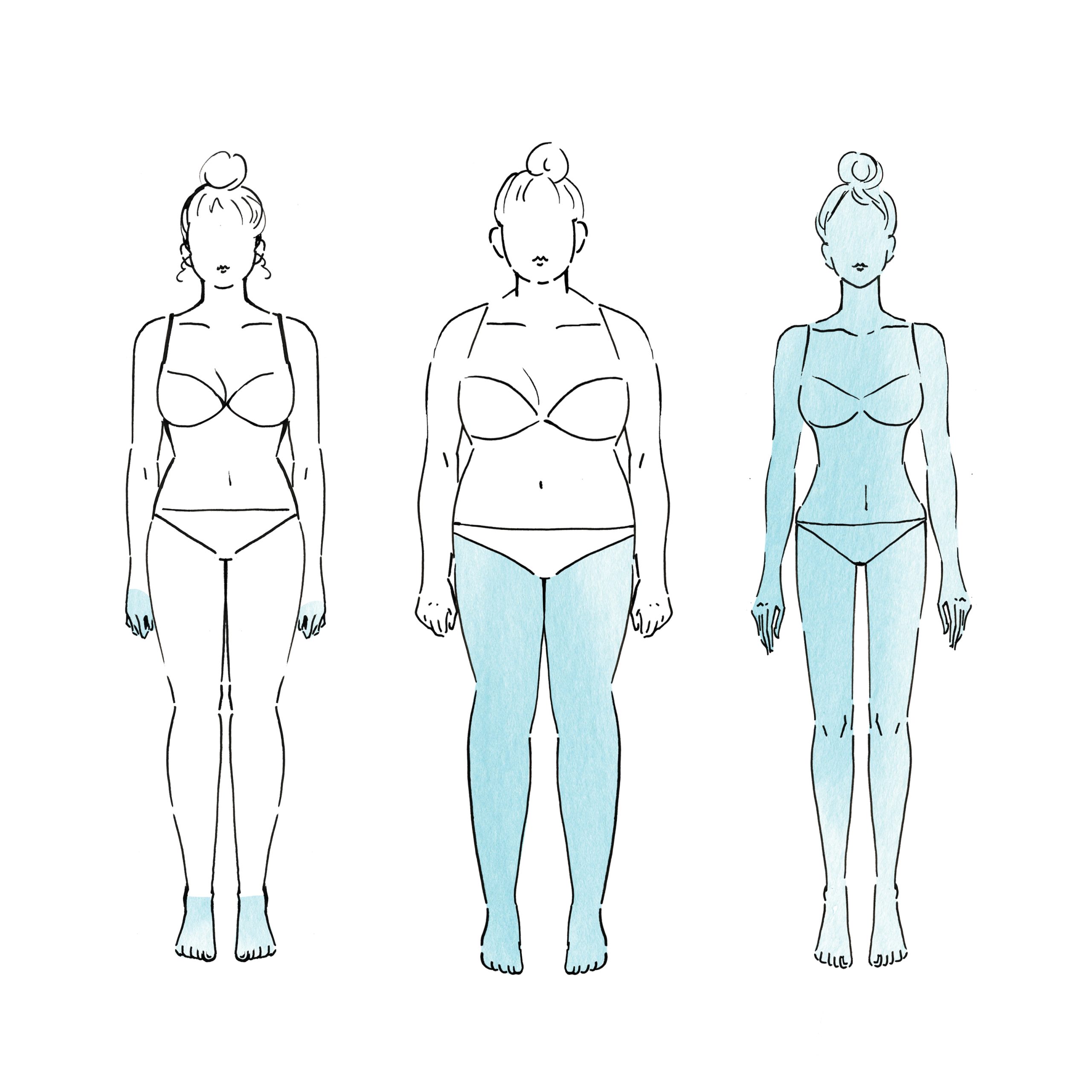

1.手足、指先など末端が冷えるタイプ

「ストレスが多くて自律神経の乱れなどから、気・血の巡りが悪くなり、手足がうっ血しやすくなるタイプの“冷え”です。

頭と目をよく使う人に多く見られ、髪が細いなどの特徴があります。

生理の前に体調をくずしやすく便秘にもなりがちですが、生理中は下痢気味になることも多いタイプです。

気血を巡らせる効果のあるターメリックなどのスパイスや、気(エネルギー)の流れを促してくれるミント、夏は赤いものがおすすめで、ナツメやクコの実は気・血を補い疲労回復効果も期待できるので、ぜひ取り入れるとよいでしょう」

2.下半身全体の冷えタイプ

「ぽっちゃり体形で筋肉が少なく、触るとポチャポチャしている人がいわゆるこのタイプです。

水(体液)が滞り、脚がむくみやすかったり、下半身が太いという水太りタイプの特徴でもあります。

このタイプは、夏でも塩分を控えることがポイントとなります。

スイカはむくみを解消しますので積極的に食べてほしいのですが、塩を振らないでください。

また旬のトウモロコシは茹でるときに皮を1~2枚残して、ヒゲごと茹でます(もちろん塩なし)。

その茹で汁を飲むことでむくみの解消につながります。市販のトウモロコシのお茶もおすすめですよ」

3.全身の冷えタイプ

「最も重症な冷えで、内臓まで冷え切っています。

このタイプは血(栄養)が足らず、気(エネルギー)も少ないのが特徴です。

顔色が青白く、胃腸が弱く、内臓も下垂ぎみです。

いわゆる虚弱体質で、生理不順もあり、ダイエットばかりしている若い世代に多くみられます。

このタイプは夏はもちろんのこと、1年中冷えたものを避けたほうがよいでしょう。

おなかをできるだけ温め、消化吸収のよいものを選んで食べるのが正解です。

また筋肉が少なくて冷えているケースも多いので、スクワットなどの運動を定期的に行うことをおすすめします。」

スパイスと季節の食べ物で、食養生を心がける

「漢方では食養生という考え方があり、夏は、野菜はゴーヤなどの苦いものや、らっきょ、穀物はきび、肉はひつじ、フルーツはあんずがよいとされています。そのほかに体を温めて毛穴をひらき発汗を促すスパイスや、食物繊維が豊富なネバネバ野菜、良質なたんぱく質がとれる魚や、良質な油を摂ることをおすすめしています」

おすすめのメニュー例がこちら。

・具だくさんスパイスカレー

良質なタンパク質である、ゆで卵、イワシのアーモンド焼きのほか、オクラ、ナス、トマト、万願寺唐辛子、ゴーヤ、つるむらさきなどの旬の野菜を加熱してトッピングしたカレー。

ルーにはターメリック、クミン、コリアンダー、ジンジャー、カルダモンなどを使用したカレー粉を使っています。紫キャベツとらっきょの甘酢漬けを添えたターメリックライスといっしょにどうぞ。

・サラダ

きゅうり、トマト、フェンネル、レモン、ミントをミックスしたものに、ノンオイルの豆乳ヨーグルトを使ったドレッシングをかけて。

・デザート

干しあんずのワイン煮、スイカ、甘酒とすりおろししょうがの葛練りなど…さっぱりしているけれど冷やしすぎないデザートをめしあがれ。

夏の食養生にぴったりの食材がたっぷりとれるので、ぜひ毎日のお食事の参考になさってください。

まとめ

「病気になってからだと痛いし、つらいし、お金もかかる。心も身体も思うように使いたいなら、健康でいることが大切です。まずは自分のタイプを知って、未病のうちに養生して上手に夏を乗り切ってくださいね」と船戸先生。

未病である“冷え”を見逃さず、栄養たっぷりの旬の食材をしっかりとることは、今だけでなく未来の健康にもつながります。一日一日をていねいに、自分を大切にして暮らしていきたいですね。