亜鉛を多く含む食べ物は?亜鉛の働きや手軽に摂取する方法について紹介

SUMMARY

- ・亜鉛とは

- ・亜鉛を多く含む食べ物

- ・亜鉛の摂取量目安

- ・亜鉛を摂取するポイント

- ・まとめ

亜鉛には、抗酸化作用や美髪・美肌効果、免疫力の向上など、摂取するメリットがたくさんあります。

今回の記事では、亜鉛の働きや積極的に摂取しなくてはならない理由、亜鉛を多く含む食べ物などについて解説します。

亜鉛の適切な摂取量や効率的に摂取する方法についても解説するため、食事の際に意識してみましょう。

亜鉛とは

亜鉛は、体内を構成するミネラルの1つです。

生体内に広く分布しており、主に骨格筋、骨、皮膚、肝臓、脳、腎臓に存在します。

体内で生産できない必須ミネラルに分類され、積極的な摂取が推奨される成分の1つです。

亜鉛は体内でさまざまな酵素の構成要素として関与していることから、不足や過剰摂取による症状は全身に及ぶといわれています。

亜鉛の働きには、皮膚を守る・身体の成長を促す・糖尿病予防などがあり、健康の維持に欠かせません。

日々の食事から亜鉛を意識的に取り入れ、皮膚トラブルの予防や改善、心身の健康を増進させましょう。

亜鉛を多く含む食べ物

亜鉛は魚介類・肉類・野菜・豆類など、さまざまな食物に含まれており、意識すれば日常の食事から必要量を摂取することが可能です。

ここからは、亜鉛を多く含む代表的な食べ物について紹介します。亜鉛不足を感じている人は、食事の際に意識してみましょう。

● 魚介類

亜鉛は魚介類に多く含まれています。特に牡蠣は亜鉛が豊富としてよく知られている食材です。

また、生の牡蠣よりも、燻製油漬缶詰を利用すると保存も容易にでき、手軽に毎日の食卓に取り入れられます。牡蠣の他、魚類ではカタクチイワシ・たたみいわし・いかなごなどが豊富に亜鉛を含む食材です。

良質なタンパク質と亜鉛を同時に摂取したいときは、魚介類がおすすめだといえるでしょう。

● 肉類

亜鉛は、畜肉からも摂取が可能です。

鶏肉よりも牛肉・豚肉に多いとされ、部位によっても含有量は異なります。豚レバーやもも肉などに多く含まれるため、亜鉛を摂取したいときは肉の種類だけではなく部位にも注目してみましょう。

亜鉛を多く含み、料理にも使いやすい肉を求めるときは、牛ひき肉や牛もも肉などがおすすめです。

また、ビーフジャーキーやスモークレバーなどの加工肉からも摂取できます。

亜鉛を食事から摂取したいときは、肉の種類や部位に注意して取り入れてみるとよいでしょう。

● 海藻類

動物性の食材の摂取を控えているという方もいるでしょう。そのような場合は、海藻類を食事に取り入れて亜鉛を摂取することがおすすめです。

海藻の中でも、かわのり(素干し)・わかめ(乾燥わかめ・板わかめ)・あまのりなどが亜鉛を豊富に含みます。特にあまのりは、ほしのり・味つけのり・焼きのりなどさまざまな形に加工された状態でも多くの亜鉛を保有します。

海藻類はカロリーも低く、さまざまな料理に活用できるため、日ごろから取り入れたい食材です。

● 野菜類

野菜にも、亜鉛を含むものがあります。

亜鉛を多く含む野菜として代表的なものは、山菜であるわらびやぜんまい・切り干し大根・しそ・たけのこなどです。

ただし、1食分の野菜に含まれる亜鉛の量は動物性食品ほど多くないため、肉類や魚介類と組み合わせるのがおすすめです。

また、ミネラルは水を使う調理の場合溶け出してしまう量が増えるため、調理・加工方法によって摂取できる量が変わります。そのため、茹でるよりも焼いたり電子レンジで蒸したり、茹で汁を捨てるより煮汁ごと食べられる調理方法がおすすめです。

● 豆類

野菜と同じ植物性の食品でも、豆類は比較的豊富に亜鉛を含みます。亜鉛を豊富に含む豆類として代表的なものは、枝豆・大豆・そらまめ・えんどうなどです。また、大豆の加工品である納豆や豆腐なども豊富に亜鉛を含みます。豆類をそのまま食べるのは苦手な人は、このような加工品を食事に取り入れてみるとよいでしょう。

● 種実類

植物の種や実にも亜鉛は含まれています。代表的なものは、かぼちゃの種やごま、ナッツ類です。特にナッツ類は間食の代わりに摂取すると、健康的な食生活の手助けになります。

ただし、脂質を多く含むため、食べ過ぎには気を付けましょう。

また、まつ(生)やあさ(乾)も、植物性食品としては比較的多くの亜鉛を含む食材です。

● その他

上記のほかに卵類や乳類からも亜鉛を摂取できます。鶏卵・うずらの卵・うこっけい卵など、卵の種類を問わず亜鉛は含まれており、特に鶏卵の卵黄に多く含まれています。

また、チーズも亜鉛摂取におすすめです。

ナチュラルチーズやプロセスチーズは食事や間食にも取り入れやすく、手軽に亜鉛が摂取できます。チーズは種類によって亜鉛の含有量が異なり、パルメザンチーズやエダムチーズなどが多くの亜鉛を含んでいます。

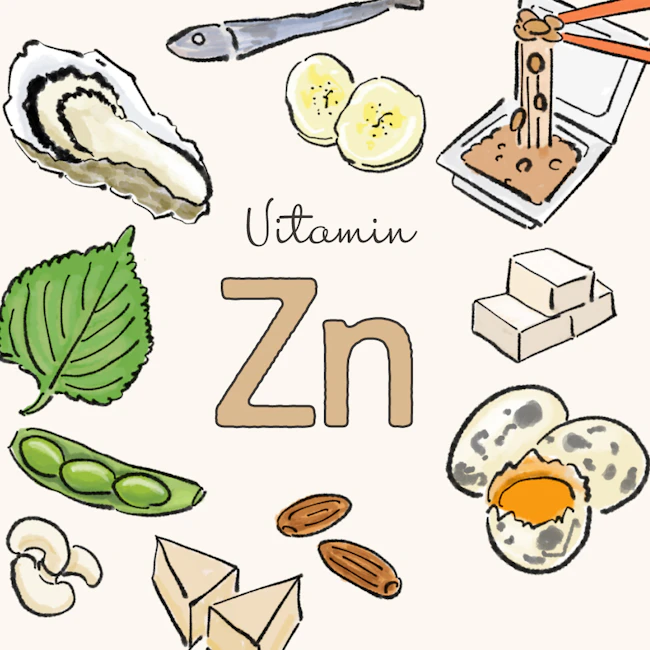

亜鉛の摂取量目安

1日に必要な亜鉛の量は、年齢や性別によって異なります。

また、亜鉛は過剰摂取すると胃の不調や貧血などを引き起こす可能性があるため、摂取許容量を超えないことも重要です。

年齢・性別による1日当たりの必要量と摂取許容量の違いは、以下の表の通りです。

・厚生労働省(https://www.ejim.ncgg.go.jp/public/overseas/c03/12.html)

亜鉛を摂取するポイント

亜鉛は、単体で必要量分を摂取すればよいとは限りません。組み合わせる食材によって吸収率がよくなったり、悪くなったりします。ここからは、亜鉛を摂取する際に知っておきたいポイント・注意点を2つ紹介します。

● 吸収を助ける成分と一緒に摂取する

動物性タンパク質・クエン酸・ビタミンCなどは、亜鉛の吸収を助ける働きがあるといわれています。

そのため、亜鉛と良質なタンパク質の両方を豊富に含む魚介類を意識して摂取したり、亜鉛を多く含む肉類とビタミンを多く含む野菜を組み合わせたりすると、無駄なく栄養を摂取できます。日々の調理や買い物で意識しましょう。

● 吸収を妨げる栄養素に注意する

亜鉛の吸収を阻害したり、体内での消費を促したりする成分もあります。アルコールを摂取すると体内で亜鉛が大量に消費・排泄されるため、お酒を飲むときは普段より多くの亜鉛を摂取するように心がけましょう。

植物性食品に含まれる食物繊維やフィチン酸、コーヒーやお茶に含まれるタンニンなどは、亜鉛の吸収を阻害するといわれています。食品添加物として利用されるポリリン酸も同様です。亜鉛を含む食事をしているのに亜鉛不足の症状が出ているときは、食べ合わせが悪くないかを確認してみましょう。

まとめ

亜鉛は、成長の促進や免疫の維持に欠かせない栄養素です。

不足すると体調に悪影響を及ぼすため、日々の食事で必要量を摂取することを心がけましょう。

また、亜鉛の多い食品を食べるだけではなく、亜鉛の吸収を助ける成分のある食品と組み合わせることも重要です。

同時に、亜鉛の吸収を阻害する成分を摂取しすぎていないかも確認しましょう。

監修

佐藤留美

藤崎メディカルクリニック

副院長 2002年久留米大学医学部卒業後、久留米大学病院で研修医として勤務。

現在は同大学の関連病院で呼吸器科・感染症科・アレルギー科として勤務する傍ら、2023年10月より藤崎メディカルクリニック 副院長に就任。

医学博士、日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医、

日本感染症学会感染症専門医・指導医、日本化学療法学会抗菌化学療法認定医・指導医、日本結核・非結核性抗酸菌症学会結核・抗酸菌症認定医・指導医、日本アレルギー学会アレルギー専門医等を取得。