ビタミンDが多い食品ランキング|1日の摂取量の目安

SUMMARY

- ・ビタミンDが多い食べ物ランキングTOP10

- ・ビタミンDの役割と摂取量の目安

- ・日常生活でビタミンDを上手に摂取するコツ

- ・ビタミンDと一緒に摂ることで相乗効果が期待できる栄養

- ・ビタミンDを食品から摂取し、健康的な生活を送ろう

健康維持に重要なビタミンD。「ビタミンDを積極的に摂りたいけれど、どんな食品を食べればいいのか分からない」という人は多いのではないでしょうか?この記事では、ビタミンDを豊富に含む食品をランキング形式で紹介します。

ビタミンDは食生活や生活習慣を見直すことで、取り入れられる栄養素です。この記事を参考にビタミンDを上手に摂取し、体のコンディションを整えてください。

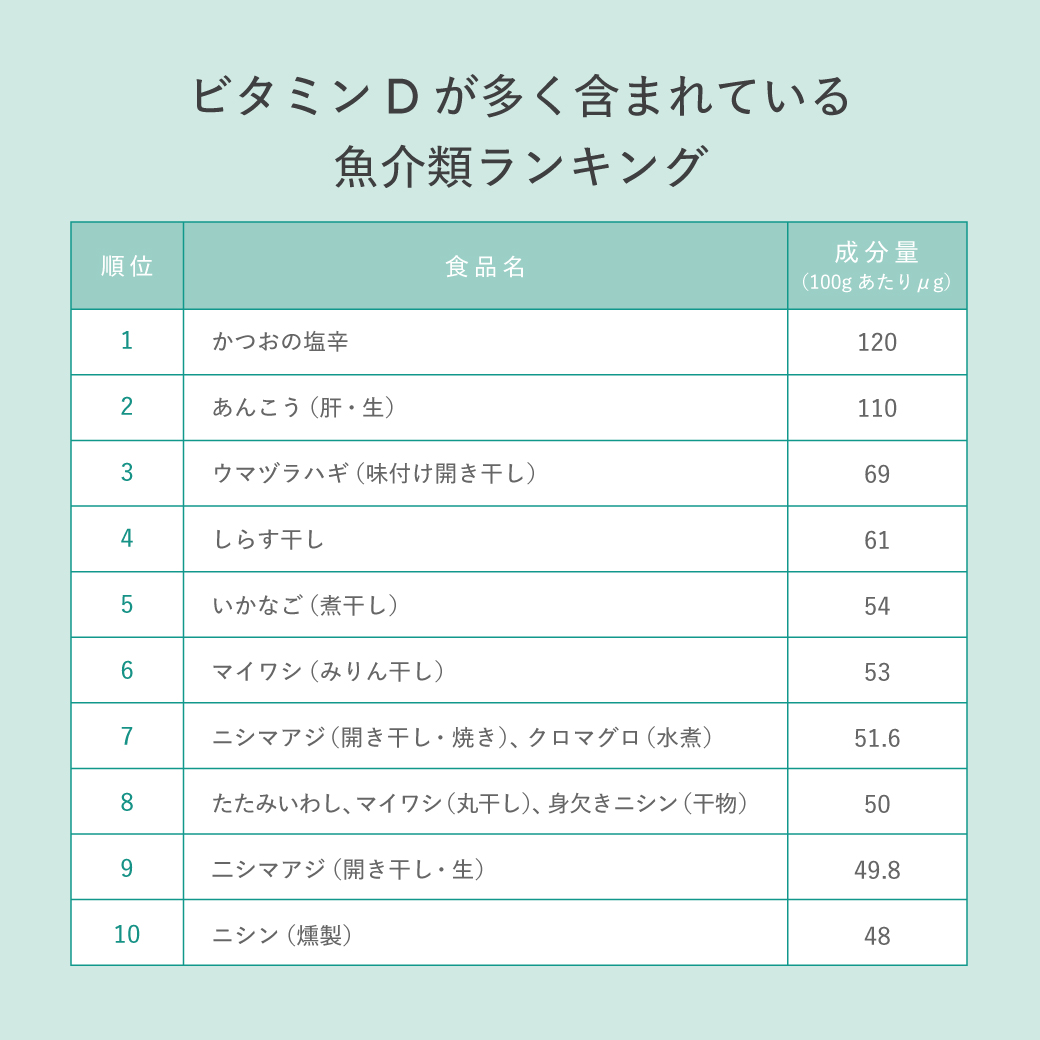

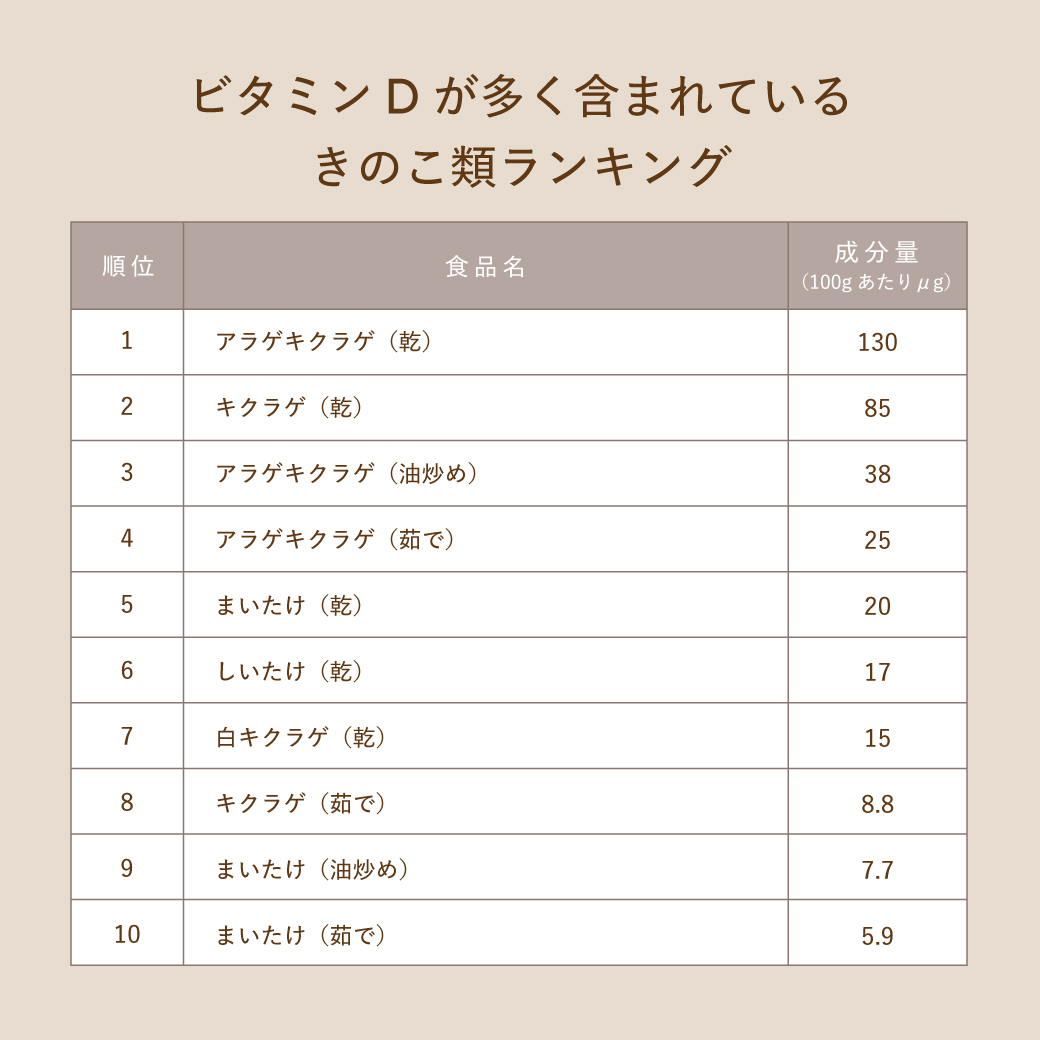

ビタミンDが多い食べ物ランキングTOP10

ビタミンDは、魚介類やきのこ類に多く含まれる栄養素です。ビタミンDを含む食品は数が少ないため、意識的に食事に取り入れる必要があります。ここからは、ビタミンDが多い食べ物を、魚介類ときのこ類の2つのカテゴリーに分けて紹介します。

ビタミンDが多く含まれている魚介類ランキング第1位は、かつおの塩辛となっています。よく食卓に出るものではありませんが、通販サイトなどで取り扱いがあるので興味のある方はぜひチェックしてみてください。

胃や腸などの内臓を塩漬けにしたものを一般的に「かつおの塩辛」といいます。塩辛は単体で沢山食べるものではなく、酒のおつまみとして人気が高く、程よいしょっぱさがあるため、チャーハンや冷や奴にプラスして楽しみましょう。

また、ランキング外ですが、スーパーマーケットでよく見かけるビタミンDを多く含む魚介類には以下のようなものが挙げられます。

※100g当たりの成分量

・スジコ(47μg)

・イクラ(44μg)

・かわはぎ(43μg)

・紅鮭(焼き)(38μg)

スジコは、主に鮭の卵で、卵巣膜に入っている、つながっている状態のものです。一方、イクラはスジコを卵巣膜から外して、ほぐした状態の食べ物です。

また、鮭にも複数の種類があり「紅鮭」は鮭の中でも特に身の色が赤い魚で、。味が濃く、フレークやスモークサーモンとして加工されており、「ご飯やお酒のおとも」として食卓に並べた人も多いのではないでしょうか。

なお、かわはぎは程よい歯ごたえのある白身魚で、煮付けや干物で食べられることが多いです。1年を通じて味に大きな変化はありませんが、6~8月と11~2月が旬とされています。

ビタミンDが多く含まれているきのこ類ランキング第1位は「アラゲキクラゲ」です。クラゲと名前がついているため、海藻と思う人もいますが、キクラゲはキノコ類です。

国内で流通しているキクラゲの多くは「アラゲキクラゲ」で、コリコリとした食感が楽しめます。炒め物や冷やし中華に使われることが多いです。

上のランキング外で、手に入りやすい、ビタミンDを多く含むきのこ類には、以下のようなものがあります。

※100g当たりの成分量

・エリンギ(焼き)(3.1μg)

・ウスヒラタケ(生)(2.4μg)

・えのきたけ(生)(0.9μg)

・ぶなしめじ(茹で)(0.9μg)

どれもスーパーで手に入りやすい食材です。きのこ自体に濃い味はないため、さまざまなメニューに使えます。きのこを使った料理には、炊き込みご飯やパスタ、お鍋、アヒージョなどがあります。

【出典】

「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(文部科学省)

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html

ビタミンDの役割と摂取量の目安

ビタミンDを摂取することはさまざまなメリットがありますが「具体的にどんな効果をもたらすのか分からない」という人は多いでしょう。ここからは、ビタミンDの役割と摂取量の目安について紹介します。

● ビタミンDの役割

ビタミンDには、カルシウムの働きを助ける効果が期待できます。体の調子を整えたい人や美容のコンディションが気になる人は、積極的に摂取するといいでしょう。

● ビタミンDが作られる仕組み

ビタミンDは食事から摂ることもできますが、日光に当たり体内で合成することもできます。皮膚に紫外線が当たると、皮膚の中にある「7-デヒドロコレステロール」という成分を材料にして、ビタミンDが作られます。

● 1日で摂取するビタミンDの目安

厚生労働省の発表では、18歳以上の男女が摂取するビタミンDの目安量は、1日あたり8.5μgとされています。

なお、ビタミンDの1日当たりの耐用上限量は、18歳以上の男女ともに100μgとされています。ビタミンDは体内に蓄積されるため、過剰摂取すると高カルシウム血症などにつながる恐れがあります。過剰摂取には注意し、1日の必要量を正しく判断して適切に摂取してください。

【出典】

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf

● ビタミンDは不足しがちな栄養素?

日本人の多くが、ビタミンD不足であることが分かっています。ビタミンDの目安量が、1日あたり8.5μgなのに対し、平均摂取量は6.9μgと下回っています。

ビタミンD不足の原因には、過度な紫外線対策や、屋外の活動量の減少、食生活の変化などが挙げられます。

【出典】

「国民健康・栄養調査結果の概要(令和元年)」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf

日常生活でビタミンDを上手に摂取するコツ

ビタミンDを日常生活で上手く取り入れるには、どんな方法があるのでしょうか?ここからは、ビタミンD不足を解消するコツについて紹介します。

● 適度に日光浴をする

地域や季節によって必要な時間は異なるものの、日光浴をする時間は15~30分が目安です。

なお、長時間紫外線に当たることは避けたほうがいいでしょう。日焼けや肌の老化に繋がる恐れがあります。日焼けが気になる場合は、顔だけ紫外線対策をして、脚や腕は日に当てるようにするといいでしょう。

また、ビタミンDは直接肌に日光を当てないと、ほとんど生成されません。室内でガラス越しに当たったり、衣類でカバーしたりすると、ビタミンDの生成量は低下してしまいます。外に出て、直接日光に当たるようにしましょう。

●「乾物」や「炒め物」を食事に積極的に取り入れる

同じきのこ類を選ぶなら、生よりも乾物を選ぶといいでしょう。生のしいたけのビタミンD含有量は0.4μgですが、干ししいたけは12.7μgと、干すことによってビタミンDの量が増加します。

きのこ類には「エルゴステロール」という物質が含まれており、これは紫外線に当てるとビタミンDに変換されます。生でも乾燥でも、きのこ類は調理前に2~3時間ほど日光に当てるといいでしょう。

また、調理法も工夫すると、ビタミンDを効率よく摂取できます。ビタミンDは、炒めたり、揚げたりして油と一緒に摂ると、吸収効率が上がります。

ビタミンDと一緒に摂ることで相乗効果が期待できる栄養

ビタミンDは単体で摂るよりも、他の栄養素と組み合わせたほうが吸収率が高まることがあります。ここからは、ビタミンDと相性がいい栄養素を紹介します。

● カルシウム

カルシウムは身体に最も多く含まれるミネラルで、体重の1~2%を占めている骨格を構成する栄養素です。また、神経伝達やホルモン分泌にも関わっており、重要な役割を担います。

カルシウムを豊富に含む食品には、牛乳やチーズ、豆類、小魚などがあります。カルシウムもビタミンDと同様、日本人は不足している傾向にあるため、積極的に摂取するといいでしょう。

● マグネシウム

マグネシウムは、体内の酵素の働きを助けるミネラルの1種です。カルシウムと深い関わりがあり、歯や骨の健康を維持する作用があります。通常の生活で、マグネシウムが不足することはあまりありません。

しかし、睡眠不足や運動不足が続くと、マグネシウムが消費されやすくなります。マグネシウムが不足すると、高血圧や吐き気、抑うつ感などが生じることがあります。マグネシウムを豊富に含む食品には、玄米やナッツ、ひじきなどがあります。

ビタミンDを食品から摂取し、健康的な生活を送ろう

この記事では、ビタミンDを豊富に含む食品を紹介しました。ビタミンDは不足しやすい栄養素のため、どんな効果があるのかを理解し、意識的に摂取することが大切です。

記事監修

Alohaさおり自由が丘クリニック院長

藤堂紗織先生

Alohaさおり自由が丘クリニック

日本医科大学医学部卒業。日本医科大学武蔵小杉病院で研修後、腎臓内科学教室に入局。

その後、善仁会丸子クリニックにて10年院長勤務。

現在はAlohaさおり自由が丘クリニックを開業。内科、皮膚科、美容皮膚科を標榜している。

おすすめ記事

・ビタミンCを多く含む食べ物ランキング!上手に摂取するコツ

・ビタミンAを含む食べ物一覧ランキング|働きや摂取方法について